内部通報制度の環境や体制の実態調査

実施期間:2025/7/1~7/31

有効回答数:112件

内部通報制度は設けているものの、「通報しにくい」「しても変わらない」といった声があがる企業も少なくありません。本アンケートでは、制度の存在にとどまらず、実際に社員が安心して通報できる環境や通報後の対応体制が整っているかを再確認することを目的としています。

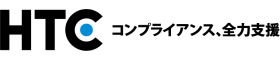

あなたの会社では、内部通報制度の存在と通報者の保護について従業員への周知は十分に行われていますか?

本設問は、内部通報制度の周知と通報者保護に関する企業の実態を把握するために実施したものである。

「十分に行われている」(39.3%)と「ある程度行われている」(46.4%)を合わせ、全体の85.7%が一定の周知がなされていると回答した。一方で、「一部の従業員にしか届いていない」などの回答も約13%を占め、周知が不十分な企業も存在する。

今後は、制度の信頼性と実効性を高めるため、全従業員への継続的な周知と運用体制の強化が求められる。

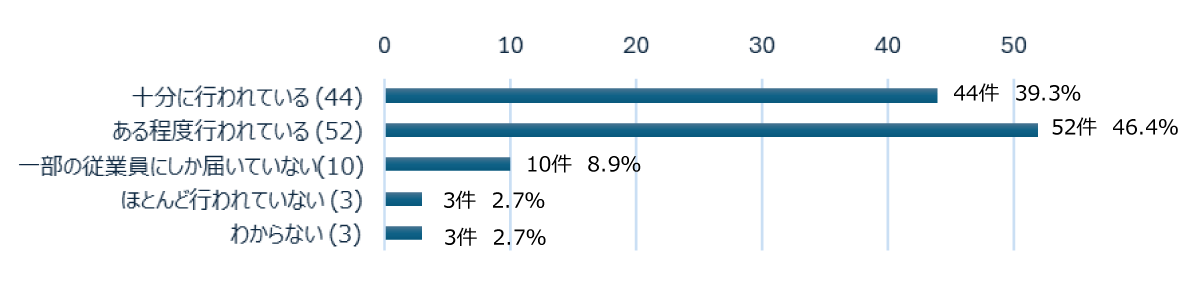

「周知」は、どのような手段で行われていますか?(複数選択可)

本設問は、企業における内部通報制度の「周知手段」に関する実態を把握することを目的として実施したものである。

最も多かったのは「社内イントラやメール等での定期的な周知」(67.0%)であり、次いで「研修やeラーニングでの説明」(51.8%)、「ポスターや冊子などの掲示・配布」(50.0%)と続いた。一方で、「特に行っていない/わからない」との回答も3.6%あった。

自由記載では、アンケート結果をもとに利活用を促進する取り組みや、トップメッセージ・役員からの発信、新入社員研修への組込み、規程改訂と連動した冊子配布など、各社が独自の工夫を重ねている実態が明らかになった。

一方で、「多様な働き方により周知手段が限定されている」「理解が進まない」「新入社員の関心が低い」などの課題も寄せられ、制度の定着にはさらなる工夫が求められる。

今後は手段の多様化と効果測定を両輪とした改善が重要である。

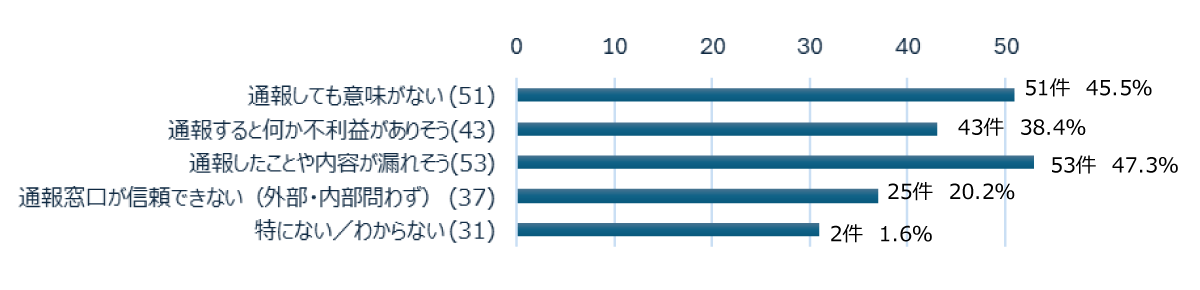

次のような「通報に対するネガティブな声」を耳にしたことはありますか?(複数選択可)

本設問は、内部通報に対する従業員のネガティブな認識に関する実態を把握することを目的として実施したものである。最も多かったのは「通報したことや内容が漏れそう」(47.3%)であり、次いで「通報しても意味がない」(45.5%)、「不利益がありそう」(38.4%)、「通報窓口が信頼できない」(33.0%)と続いた。

全体として、通報制度の信頼性や実効性への不安が根強いことが明らかとなった。

「特にない/わからない」は27.7%にとどまり、一定の懸念が広く共有されていることがうかがえる。

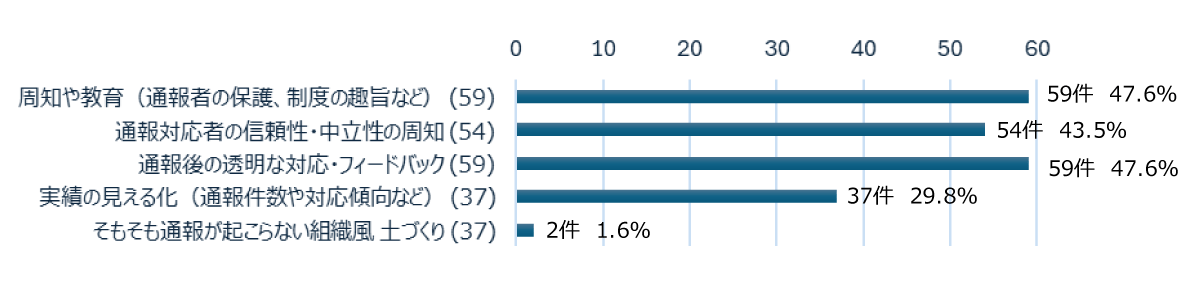

社内で内部通報制度を“安心して使える制度”にするために、今後強化すべきと感じる点はどこですか?(複数選択可)

本設問は、内部通報制度を「安心して使える制度」とするために今後強化すべき点について把握することを目的として実施したものである。

「周知や教育」(47.6%)と「通報後の透明な対応・フィードバック」(47.6%)が最も多く、「通報対応者の信頼性・中立性の周知」(43.5%)も高い割合を示した。

また、「実績の見える化」(29.8%)にも一定の関心が寄せられた。

制度の信頼性と納得感の向上が、利用促進の鍵であることがうかがえる。

自社の内部通報制度に関して、感じていることや改善すべきと思われる点があればご記入ください。(自由記載)

本設問では、内部通報制度に対する率直な声が多く寄せられた。

制度の信頼性を高めるためには「風土づくりが必要」「トップマネジメントが本気で繰り返し発信すべき」との指摘に代表されるように、形式的な整備にとどまらず、組織文化として根づかせる取り組みが不可欠である。

一方で、「匿名性で安心して連絡できるということの周知が必要」「顔が見えてしまう小規模企業では使いにくい」など、物理的・構造的な課題にも注目すべきである。

また、「通報=オオゴトになるので活用したくない」「簡易的に相談したいという声が多い」といった声からは、“通報”という行為自体の心理的ハードルの高さも指摘された。

さらに、「相談結果が意に沿わないと、制度は役に立たないという流言が広がる」「通報内容のレベルがわからず、通報に至らない」といった意見もあり、制度の目的や仕組み、判断基準を“見える化”する重要性が浮き彫りとなった。

他方、「何かあれば窓口に相談という“よろず屋化”も起きているが、それが職場を落ち着かせる役割を果たしているならば、それも制度の機能の一つ」との声には、制度運用の柔軟性と現場対応力の重要性がにじむ。

通報者の保護や制度の正しい理解はもちろん、通報があった後の組織全体の対応姿勢が制度への信頼を大きく左右する。

「必要としている人に情報が届かない」「使いたいと思ったときに信頼できるか不安」といった声に真摯に向き合い、形式と実態を結びつける不断の見直しが求められる。内部通報制度は、“制度”ではなく“信頼”そのものである。

アンケート結果・一覧

- 組織の「リスク感度」と風土づくりに関する実態調査

- トップの私的不祥事と辞任の線引きについてのアンケート

- 介護離職を防ぐコンプライアンス対応状況

- 2026年施行「改正下請法(取適法)」への対応状況

- 内部通報制度の環境や体制の実態調査

- コンプライアンス推進の観点からの生成AIの業務利用に関する課題や取り組み状況報告

- 経営層や上級管理職におけるコンプライアンス報告

- フリーランスとの取引に関するアンケート

- コンプライアンス部門の役割に関するアンケート

- オンラインカジノへの企業対応についてのアンケート

- D&I推進とコンプライアンスウェビナーについての事前アンケート

- カスハラ防止ウェビナーについての事前アンケート