2026年施行「改正下請法(取適法)」への対応状況

実施期間:2025/8/1~8/31

有効回答数:116件

2026年1月1日に施行される改正下請法(取適法)では、価格転嫁の適正化をはじめ、従業員数基準の導入や特定運送委託の追加など適用範囲が拡大され、法律名・用語の変更、価格協議の義務化、手形払いの禁止、勧告対象の拡大など、親事業者への影響が大きい内容となっています。本アンケートでは、施行前の準備状況や課題を把握し、実務的な支援に役立てることを目的としています。

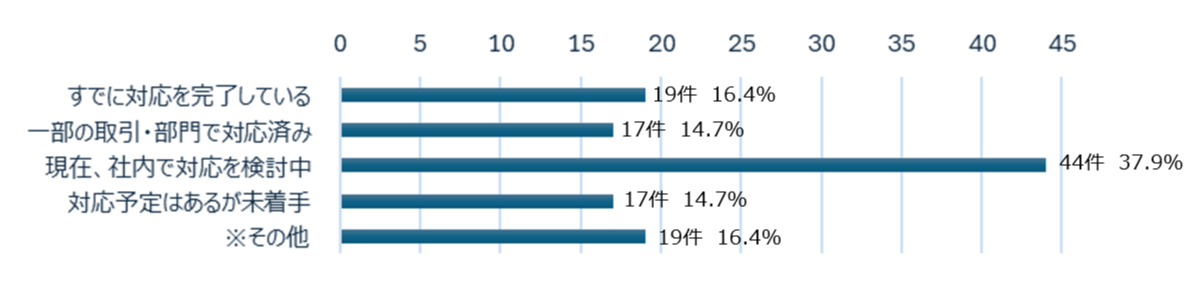

あなたの会社において、改正下請法(取適法)への対応に向けた社内検討・準備状況はいかがですか?

対応状況では「現在検討中」(約38%)が最多で、完了済・未着手・その他がほぼ同率で並ぶ。

全体として準備状況にはばらつきがあり、多くの企業が過渡期にあることがうかがえる。

一方、自由記載からは「自社は影響がないと判断している」「対応部署が異なり把握できていない」など、自社の実情を正確に把握していない様子が浮かび上がった。

また、「長年の慣習を変えるのは現場負担が大きい」「対応が社員に共有されていない」といった声もあり、ルール整備だけでなく、部門間連携や情報共有の不足の実態もうかがえる。

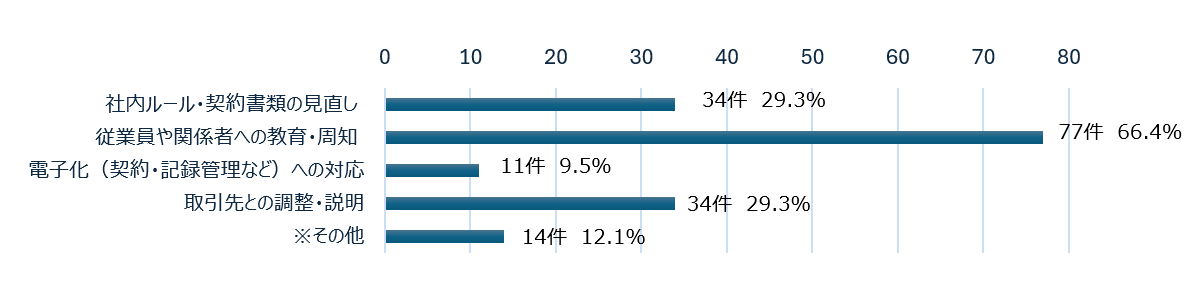

改正下請法(取適法)対応において、現時点での課題は何ですか?(複数選択可)

最多は「従業員や関係者への教育・周知」(約66%)、次いで「社内ルールや契約書類の見直し」「取引先との調整」が並ぶ。

実務対応に加え、社内外への伝達面が大きな課題となっている。

自由記載には「社員に共有されていない」「誰が主担当か分からない」といった声が多く、制度があっても現場に浸透していない実態が露呈した。

「ルールを作っても教育が徹底しなければ意味がない」という指摘からは、制度と実運用のギャップが課題であり、周知体制や現場視点での再設計が求められる。

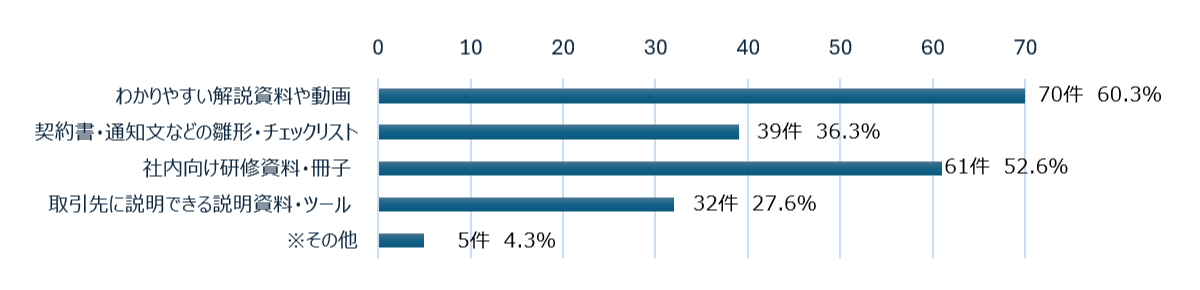

今後、改正下請法(取適法)啓発のため、望まれるコンテンツは何ですか?(複数選択可)

最も求められているのは「わかりやすい解説資料や動画」(約60%)で、次いで「社内向け研修資料」(約52%)、「契約書雛形やチェックリスト」(約33%)と続く。

単なる法令の説明だけでなく、実務に直結するツールへの需要が高い。

自由記載では「現場が使えるフォーマットが欲しい」「対象者別に分かれた資料が必要」「自社法務では伝わらないため外部の説明が効果的」といった声が目立ち、実用性・理解度・伝達手段の3点を意識した多様な啓発コンテンツが強く求められている。

アンケート結果・一覧

- 組織の「リスク感度」と風土づくりに関する実態調査

- トップの私的不祥事と辞任の線引きについてのアンケート

- 介護離職を防ぐコンプライアンス対応状況

- 2026年施行「改正下請法(取適法)」への対応状況

- 内部通報制度の環境や体制の実態調査

- コンプライアンス推進の観点からの生成AIの業務利用に関する課題や取り組み状況報告

- 経営層や上級管理職におけるコンプライアンス報告

- フリーランスとの取引に関するアンケート

- コンプライアンス部門の役割に関するアンケート

- オンラインカジノへの企業対応についてのアンケート

- D&I推進とコンプライアンスウェビナーについての事前アンケート

- カスハラ防止ウェビナーについての事前アンケート