介護離職を防ぐコンプライアンス対応状況

実施期間:2025/9/1~9/30

有効回答数:161件

介護を理由にした離職(介護離職)は、従業員の生活だけでなく企業の人材確保や人的資本経営に大きな影響を及ぼす社会課題です。

本アンケートでは、介護離職防止のために企業がどのような取り組みや体制を整えているのか、法令遵守や不利益取扱い防止といったコンプライアンスの観点からも実態を把握することを目的としています。

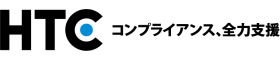

あなたの会社において、「介護と仕事の両立支援」は経営課題として認識されていますか?

調査では、「介護と仕事の両立支援」を経営課題と認識している企業は一定数存在するものの、その重要度はまだ限定的であることが分かった。経営陣としては社会的な問題意識を持ち、法律改正の都度、社内規程やルールを更新している企業も少なくない。

一方で、実際の介護離職者が発生していないため優先度が下がっている、現場では管理職や従業員の理解が進んでいない、という声が多く寄せられた。

制度の存在と現場の意識との間にギャップがあり、「会社としては認識しているが職場レベルでは浸透していない」「介護相談が増えてきたが危機感は薄い」といった実態が見える。コンプライアンスの視点からは、経営層と現場の温度差を可視化し、働き続けられる職場環境づくりの実効性を高める支援が求められる状況だ。

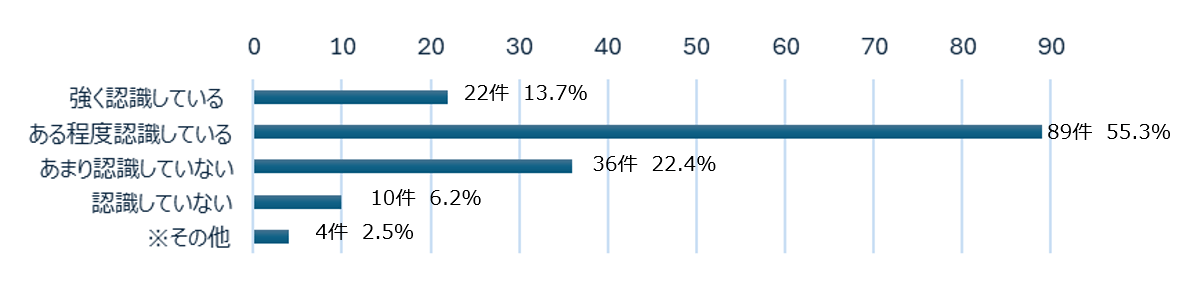

あなたの会社では、介護離職を防ぐための制度は整備されていますか?(複数選択可)

介護休暇、短時間勤務、在宅勤務など基本的な制度は多くの企業で整備済みと回答があった。ただし「あるが周知が不十分」「法改正に合わせて最低限の対応をしているだけ」といった課題が目立つ。

特に「制度はあるが利用事例が少なく、社員が使い方を知らない」「イントラや社内周知に工夫が必要」との指摘が複数寄せられた。

積極的に制度利用を後押しする施策として、実際に活用した社員の声をイントラに掲載したり、周知メールを送る取り組みが一部で見られるが、多くは整備にとどまり運用が伴っていない。

コンプライアンス担当者にとっては、法令対応だけでなく制度の実効性をモニタリングし、周知不足や利用阻害要因を見える化して経営や人事にフィードバックすることが重要となる。

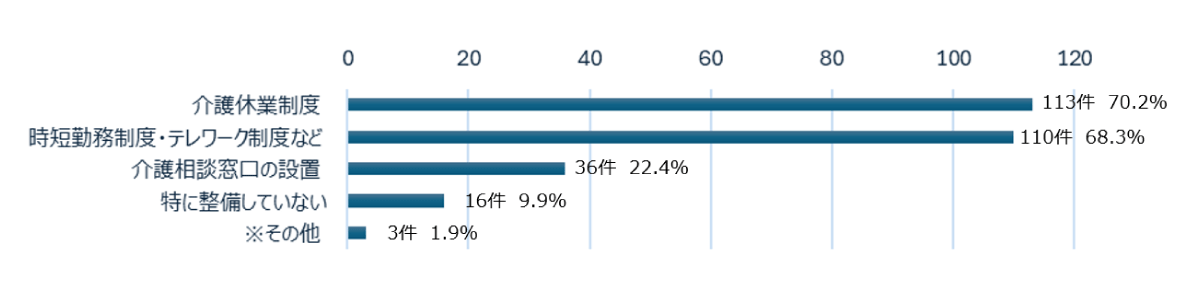

前の設問であげていただいた制度は、実際に従業員が制度を安心して利用できる環境になっていると思いますか?

制度の存在と利用環境には大きなギャップが明らかになった。制度があると答えた企業の中でも「実際には使いづらい」「前例が少なく心理的ハードルが高い」といった声が多い。特に「チーム内の分業が難しく休暇を取りにくい」「職位や業務特性によって利用しにくい」「制度は知っていても実際の取得者がいない」との指摘が目立つ。

また、情報が十分に行き届いていない、管理職の理解やサポートが弱いという課題も浮かび上がった。

単なる制度整備では離職防止に結びつかず、社員が安心して利用できる職場風土づくりや管理職教育が不可欠であることを示している。コンプライアンスの観点では、制度利用を阻む構造的・文化的な障壁を把握し、働きやすい環境の整備を監督・助言する役割が求められる。

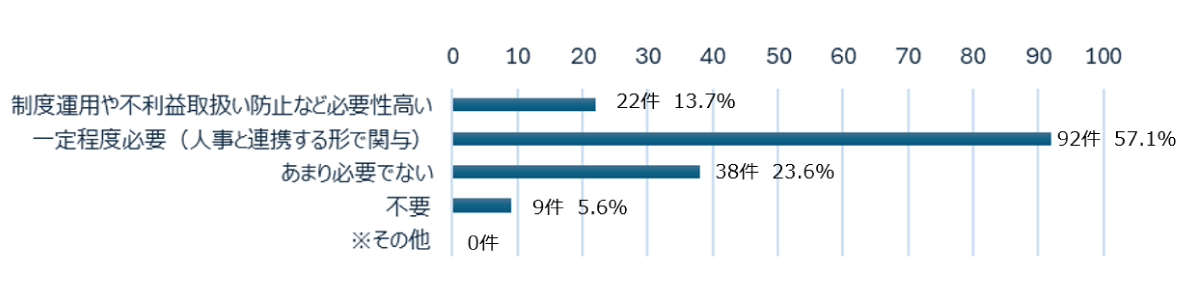

介護離職防止において、コンプライアンス部門の関与が必要だと思いますか?

多くの回答者が「コンプライアンス部門の関与が(一定程度)必要」と回答した。

不利益取扱い防止やケアハラスメント対策など法令遵守の視点をもった牽制役としての期待が大きい。

「介護を理由とする退職の強要や不利益な扱いを防ぐため規程を整備し、周知する必要がある」「人事任せでは限界があり、制度の透明性や相談窓口の機能を確認すべき」といった意見が多く寄せられた。

実例が少ない中で潜在的なリスクが見えにくいからこそ、コンプライアンス部門が先回りして不公平な取扱いや情報不足によるトラブルを防ぐことが重要と考えられている。

アンケート結果・一覧

- 組織の「リスク感度」と風土づくりに関する実態調査

- トップの私的不祥事と辞任の線引きについてのアンケート

- 介護離職を防ぐコンプライアンス対応状況

- 2026年施行「改正下請法(取適法)」への対応状況

- 内部通報制度の環境や体制の実態調査

- コンプライアンス推進の観点からの生成AIの業務利用に関する課題や取り組み状況報告

- 経営層や上級管理職におけるコンプライアンス報告

- フリーランスとの取引に関するアンケート

- コンプライアンス部門の役割に関するアンケート

- オンラインカジノへの企業対応についてのアンケート

- D&I推進とコンプライアンスウェビナーについての事前アンケート

- カスハラ防止ウェビナーについての事前アンケート