コンプライアンス推進の観点からの

生成AIの業務利用に関する課題や取り組み状況報告

実施期間:2025/6/7~6/30

有効回答数:124件

生成AIの活用が進む中、コンプライアンス推進の現場からは、「企業の対応方針」や「社員の理解「「リスク管理」など悩みや課題の声も多いようです。

本アンケートでは、生成AIの業務利用に関する課題や取り組み状況を、コンプライアンス推進の観点からお伺いします。

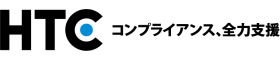

貴社において、生成AIの業務利用に関する社内ルールや方針はありますか?

生成AIの業務利用に関しては、「部門に任せており、全社方針はない」(48.4%)とする回答が最多であり、社内ルールや方針が整備されていない企業が依然多い現状が浮き彫りとなった。一方、「明文化されたガイドラインを運用している」(27.4%)が、「ガイドラインはあるが運用はこれから」(8.9%)と、制度構築の途上にある企業も一定数存在する。また、「利用を禁止」(6.5%)としている企業も少数ながら見られた。

自由記載には「制度設計が技術の変化に追いつかない」「現場ごとの解釈に委ねられており統一性がない」といった声が並び、整備があっても実効性を欠くケースが散見される。トップの意思決定や法務・情報セキュリティ部門との連携不足が課題に挙がっており、実態としては“制度がない”より“制度があるが動かない”ことの方が深刻と見る向きもある。リスク管理の視点と現場実装の視点を両立させた設計が急務と言える。

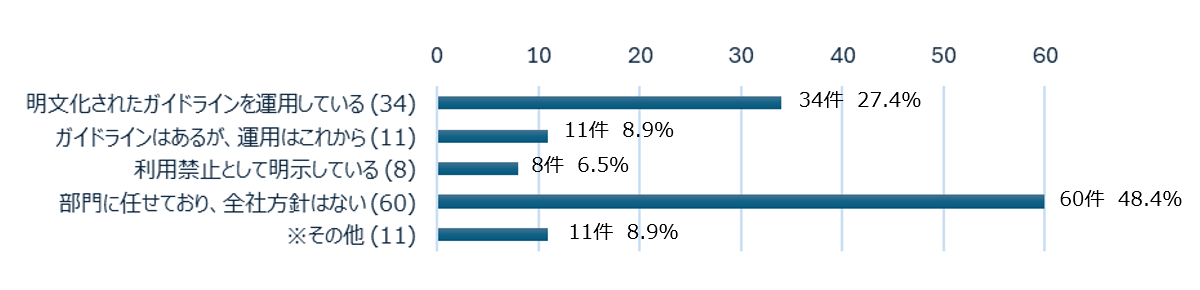

生成AIを業務を利用するとき、不安や課題に感じることはありますか?(複数選択可)

業務で生成AIを活用する際に感じる不安・課題として最も多かったのは、「生成内容の正確性」(57.3%)であり、AIが出力する情報の信頼性に対する不安が根強い。次いで「情報漏えいのリスク」(51.6%)が挙がっており、入力した情報が外部に流出することへの懸念が半数以上を占める。「社内利用のガイドラインがない」(28.2%)、「自分や周囲がうまく活用しているかわからない」(7.3%)など、制度や周囲との温度差への不安も一定数存在している。

自由記載では、「正確性に欠ける生成結果をどこまで信頼して良いか判断が難しい」「社員が知らぬ間に機密情報を入力してしまうのではないか」「著作権や個人情報の扱いが不明瞭」「使いたいがルールが定まっておらず不安」といった現場の声が多く見られた。生成AIのポテンシャルは感じつつも、活用のリスクを組織が適切にコントロールできていない現状が、不安の根源になっていると読み取れる。単なる注意喚起やルール制定にとどまらず、利用者視点での教育・支援体制の整備が不可欠である。

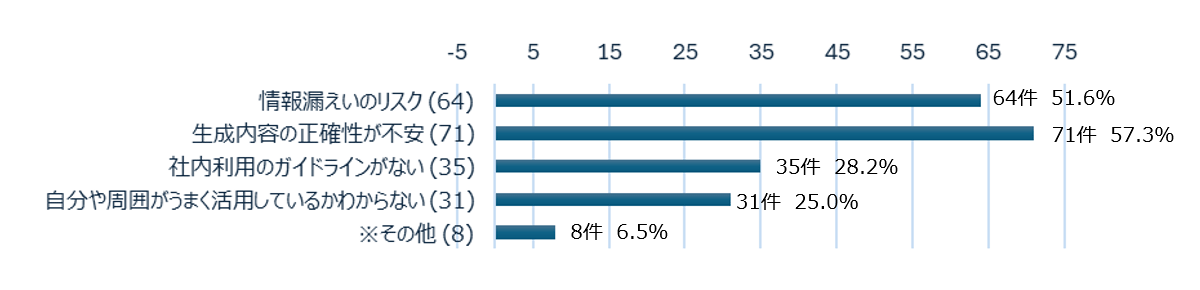

勤務先において、生成AIに関する今後の対応で優先すべきことは?(複数選択可)

生成AIへの対応において優先すべき施策として最多だったのが「教育・指導の実施」(55.6%)であり、利用者側の理解促進とリテラシー向上が求められている。「ガイドラインの整備」(45.2%)や「利用状況の把握・リスク点検」(4.5)も高く、制度と運用の両面での対応が必要とされている状況だ。

自由記載からは「現場が先に使い始めており、後追いで制度を整える状態になっている」「禁止ではなく、活用とリスクの両面を示すべき」「管理職や承認者層の理解が不十分」といった課題が挙がっている。運用フェーズに入っている現場と、ルールを設計する管理部門との間にギャップがあるという指摘も多く、形式だけの整備では不十分であることが明確だ。教育・運用・ルールが三位一体となるような実行力ある体制構築が必要とされている。

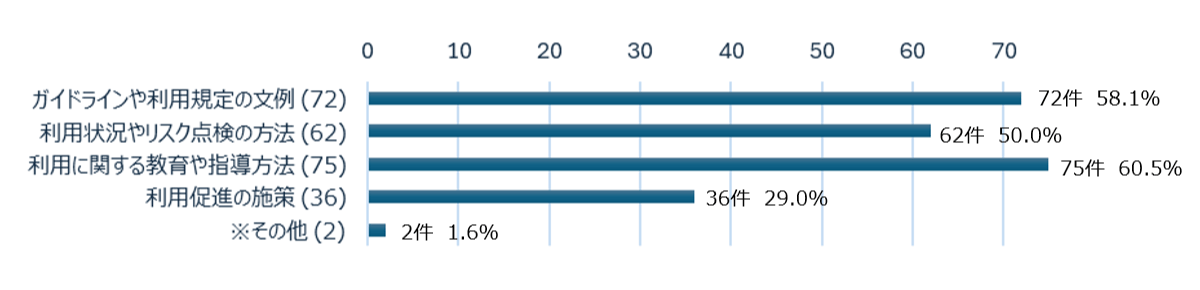

他社の取り組みとして、どのような情報があれば参考になりますか?(複数選択可)

他社の生成AI活用において参考になりそうな情報として最も多く挙げられたのは、「利用に関する教育や指導方法」(60.5%)であり、単なる制度整備ではなく、それを実効性ある形で従業員に落とし込むプロセスへの関心が最も高いことがわかる。次いで、「ガイドラインや利用規定の文例」(58.1%)、「利用状況やリスク点検の方法」(50.0%)が続き、制度と実務の両面での情報ニーズが高い。「利用促進の施策」(29.0%)にも一定の関心があり、活用を推進する視点を持つ企業も一定数存在する。

自由記載では、「社内にガイドラインがあっても読まれていない」「リテラシー教育が形骸化している」「従業員の理解を深めるためには継続的な啓発が必要」「会社全体で議論が始まったばかり」といった声があり、制度面の整備よりも運用面での工夫や浸透手法に関する情報を求める傾向が強い。また、「生産性向上に寄与する事例を知りたい」といった声もあり、リスク管理だけでなく、生成AIの戦略的活用に視野を広げている企業も見られる。他社の取り組みにおいては、“制度の中身”よりも“制度の活かし方”に注目が集まっている。

アンケート結果・一覧

- 組織の「リスク感度」と風土づくりに関する実態調査

- トップの私的不祥事と辞任の線引きについてのアンケート

- 介護離職を防ぐコンプライアンス対応状況

- 2026年施行「改正下請法(取適法)」への対応状況

- 内部通報制度の環境や体制の実態調査

- コンプライアンス推進の観点からの生成AIの業務利用に関する課題や取り組み状況報告

- 経営層や上級管理職におけるコンプライアンス報告

- フリーランスとの取引に関するアンケート

- コンプライアンス部門の役割に関するアンケート

- オンラインカジノへの企業対応についてのアンケート

- D&I推進とコンプライアンスウェビナーについての事前アンケート

- カスハラ防止ウェビナーについての事前アンケート